记得上中学读《驿路梨花》时,

为文中人物的纯朴和善良所感动,

得知作者彭荆风是湘东人,

当时心里好骄傲!

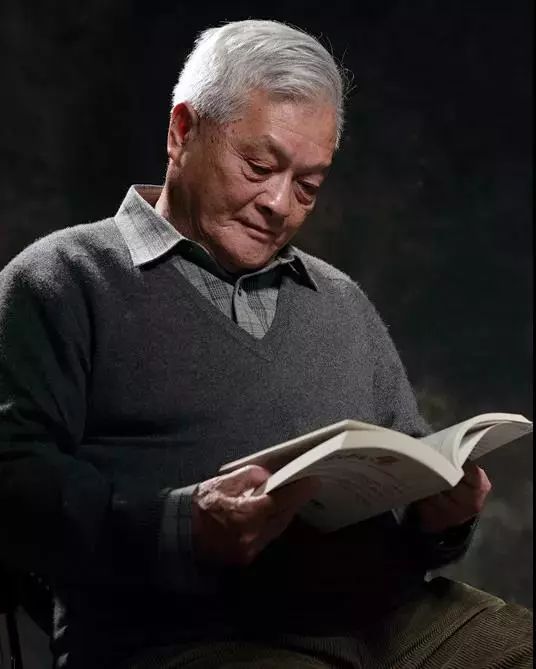

彭荆风

1929年11月22日—2018年7月24日

彭荆风,男,汉族,祖籍江西萍乡湘东,1949年参军,1950年毕业于二野军政大学四分校。历任云南军区文化部编辑,昆明军区创作员、宣传部副部长,成都军区创作室主任。中国作协理事、名誉委员,云南作协副主席,享受政府特殊津贴。彭荆风于1946年开始发表作品。1956年加入中国作家协会。文学创作一级。著有长篇小说《鹿衔草》《断肠草》《师长在向士兵敬礼》《绿月亮》等,长篇传记文学《秦基伟将军》,长篇纪实文学《滇缅铁路祭》《挥戈落日》,短篇小说集《当芦笙吹响的时候》《佧佤部落的火把》《绿色的网》《红指甲》等,中篇小说集《蛮帅部落的后代》《爱与恨的边界》《雾茫茫》等,散文集《泸沽湖水色》《九月衣裳》,文学评论集《彭荆风谈文学》,电影文学剧本《边寨烽火》(合作)、《芦笙恋歌》(合作)、《绿色的网》等。

为追念这位写下经典篇目的著名作家,

萍乡的文学爱好者

举办了一场别开生面的“心灵”聚会,

听说会上既有赏心的经典作品,

又有悦耳的文章朗诵~

还等什么,

赶快跟着小湘一起来看吧!

↓↓↓

11月24日,中共湘东区委宣传部、赣西文学学会、湘东区文广新旅局联合举行了“彭荆风作品研读会”。赣西文学学会名誉会长漆宇勤,《萍乡日报》总值班何耀萍,萍乡学院图书馆馆长刘建明,区委常委、宣传部长汤艳红等30余位嘉宾和文学爱好者参加此次活动。

活动由赣西文学学会常务副会长敖桂明主持。湘东区文广新旅局局长陈娇介绍了彭荆风先生的生平与文学成就。

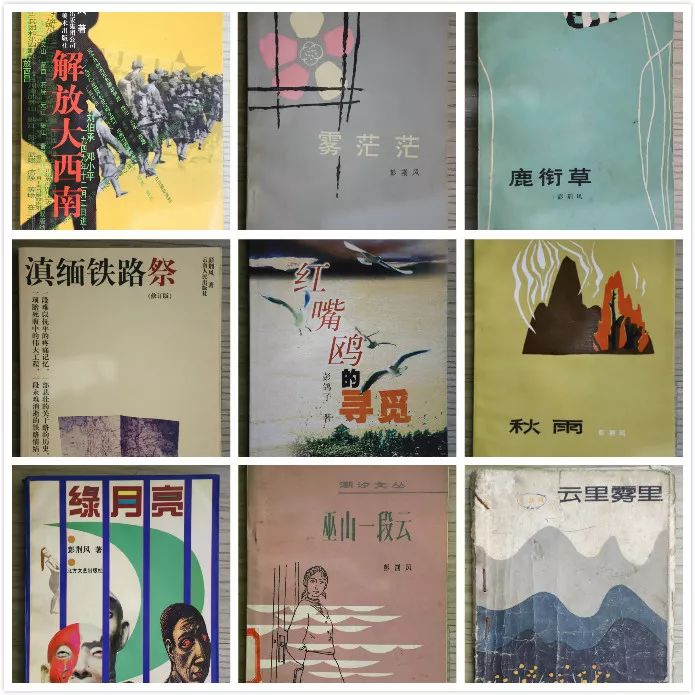

▲彭荆风作品集

研读会上,与会人员纷纷以自己对彭荆风先生作品的认识、解读、领悟表达对彭老的追念。来自萍乡电台933交通文艺频道的主持人铭宇以富有磁性的男中音,深情并茂地朗诵彭荆风先生的散文《湘东老街》,带着与会者跟着作者回到了湘东老街,徜徉在岁月的长河……

与会人员交流感悟

区委常委、宣传部长 汤艳红

“彭荆风作为中国文坛的重量级人物,他著作等身,创造了诸多艺术形象,丰富了文学艺术画廊,是萍乡人民的骄傲,是永远的‘湘东之子’。经过一代又一代湘东人的奋斗,如今湘东已是一个创作素材非常丰富的地方,欢迎文学爱好者把湘东当成自己的家,多来湘东举办文学活动,多来湘东开展文学创作,多帮湘东培育文艺新人。举办这样的活动非常有意义,湘东今后也会常态化在凯丰纪念园和彭荆风诞辰日组织文学活动,广邀各地文学爱好者,讲好湘东故事,繁荣湘东文化,以文化的自信、文化的力量,推动湘东各项事业更好更快发展。”

赣西文学学会名誉会长 漆宇勤

“《驿路梨花》的主题,放到今天来讲,就是社会主义核心价值观。我们有的作家总是错误地认为,只有抒写个人性情才能更好的自由发挥,才会出好作品,主题创作会束缚艺术创作,难以创作出好作品。事实胜于雄辩。《驿路梨花》用事实证明——只要我们拥有足够的艺术才华,任何主题创作,仍然可以写出上乘佳作。”

萍乡学院图书馆馆长 刘建明

“朱向前、彭荆风是萍乡现当代当之无愧的文学大家。彭荆风也创造了萍乡作家作品入选中学课文奇迹。作为萍乡学院文学院原院长,我遗憾的是当初没有在学院设立彭荆风作品研究课程。回去后,我将提议萍乡学院设立彭荆风文学研究所,开展专题研究。”

《萍乡日报》编辑 敖有邦

“彭老为人和蔼可亲,讲课生动形象。在现场,他从从不离身的一个黄书包里面掏出笔和笔记本,告诉我们说,他会随时随地把观察到的写作素材和感想记录下来。彭老的这种对文学的执着与热爱的精神,令我深受感动和启发,正是这种执着与热爱,成就了彭老在文学艺术上的成就,也激励我们后辈,要勤奋敬业,砥砺前行。”

《萍乡日报》编辑中心主任 康霞萍

“对我来说,有一个遗憾,今年本来打算采访彭老的,然而非常不幸的是仅仅几个月,彭老就溘然长逝了,永远失去了这个机会。所以今天非常感谢能够给我今天这样的机会和大家一起纪念彭荆风。”

赣西文学学会秘书长 李林峰

作为湘东人,为有彭老这样一位乡贤感到骄傲,中学学过的文章《驿路梨花》印象最为深刻,我相信,在萍乡的文学社、文学协会、文学青年的共同努力下,我们的文学作品也会驿路梨花处处开。

接下来,小湘向大家隆重介绍下咱们湘东的这位文学巨匠!

文坛常青树——彭荆风

数十年笔耕不辍,以信念与坚守成就文学传奇

自1954年25岁的彭荆风以短篇小说《当芦笙吹响的时候》引起中国文坛的关注至今,64年过去了,这位把一生都献给文学的作家始终笔耕不辍,就算是在“文革”期间身陷监狱,他也仍然悄悄地用写交待材料时存下来的纸写作,长篇小说《断肠草》的初稿就是在那样的环境下创作的。

64年的创作生涯,彭老一直践行着一个作家的初心,深入生活、扎根人民,以文学作品描绘时代的风云以及人民的梦想与心声。 1952年,彭荆风作为军队的文化教员主动申请去条件艰苦的澜沧拉祜族自治县,搭车加步行十多天到达普洱后,又不顾部队的挽留,一个人走了十多天抵达澜沧,割草、砍木头搭建茅棚,行军打仗宣教。不久,他创作的短篇小说《当芦笙吹响的时候》发表,引起中国文坛的关注。82岁时,彭荆风的长篇报告文学《解放大西南》获得第五届鲁迅文学奖,颁奖晚会上,组委会特别播放了一部《文坛常青树——彭荆风》的短片以致敬这位“鲁奖”历史上最年长且文学生涯最长的获奖者。这部集史料性、文学性和艺术性为一体的军事史学和文学作品,是彭荆风前后花了12年时间、10易其稿创作的,手写的纸质稿竟然重达27公斤。去年底,云南省作协对云南文学创作进行年度优秀作品评选,对作品入选的作家进行扶持表彰并颁发扶持津贴。彭荆风的长篇纪实文学《旌旗万里》以得票最多入选2016年度优秀作品。

彭荆风创作了近千万字形式多样的文学作品,既有长篇小说、中短篇小说,也有报告文学、散文、电影文学、戏剧、论文等,其中有许多都成为中国当代文学史上脍炙人口的篇章,如《边寨亲人》《驿路梨花》《蛮帅部落的后代》《鹿衔草》《绿月亮》《今夜月色好》等。

晚年的彭荆风仍然以作家的强烈历史使命感和责任感写作不辍,80岁之后的他先后以文学创作获取了包括鲁迅文学奖、红岩文学奖、湄公河文学奖等近10个重要的文学奖项。在当今中国文坛,年近九旬且创作激情不减,不断有高水准的长篇作品问世的老作家,彭荆风也许是绝无仅有的一位。他以一生的信念和坚守,成就了一个文学的传奇。

彭荆风眼中的家乡——湘东

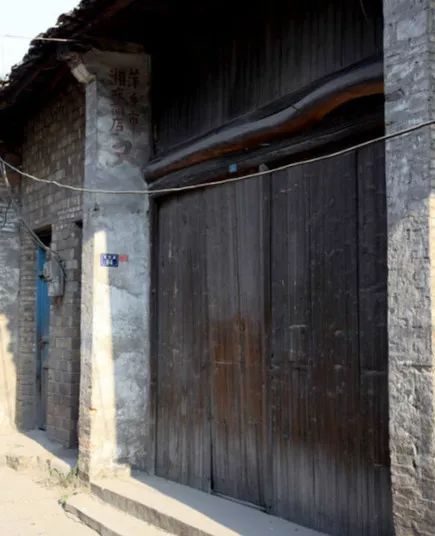

湘东的老街

这是湘东么?走在那高楼林立、车水马龙的宽敞街道上,我怎么也难以寻觅到70多年前、我少年时代留下的印象。

儿时的印象

如今的盛景

湘东区、镇的领导在热情接待我的同时告诉我,如今的湘东是个拥有萍乡钢铁厂、萍乡电厂和400多家民营企业、在2005年获得市“10佳工业强镇”的繁荣地方。

湘东是随着时代的脚步而前进着。

但在上世纪三四十年代,湘东由于水运萎缩,正处于由盛而衰的破败阶段,那条长约一公里的狭窄小街上,仅有一些土木结构的低矮房屋,前面作店铺,后边住家;供应着周围村民日常需要的油、盐、酱、醋、猪肉、豆腐、布疋、纸张、竹木用具;没有饭店、旅馆,只有几家茶馆兼卖油炸糯米果,还有一些卖米粉的小摊点,更没有工厂,不过却有一家用脚踏机器编织线袜的小作坊,拥有十几个女工,那是当时的湘东惟一的“现代化工业”,从村子里来街上的人买完东西后,去“制袜厂”看看女工们把红黄蓝黑白的棉纱织成袜子,也是一种乐趣。

乡里没有中学,只有一所很著名的西区小学。据说,师资水平颇高,萍乡中学有不少优秀学生出自那里。

街上虽然有家邮政代办所,那个办理邮政业务的老头,只给街上的商店、人家递送邮件,从不走出小街以外;从外地寄往乡村人家的信件,只能请一些熟悉的店铺留转。这些店家接到信件后,就会竖起摆在店铺外的一个木架子上,等待收件人来取,天黑了,又把没有取走的信郑重地收起来,第二天开门时再摆上。很是负责。

我们的老家在镇子以外的玉积冲。在外地工作的父母给家里人写信,都是在信封上字迹端正地写下“萍乡县 湘东镇 黎怡和祥宝号 烦转” 字样。

8岁那年我随姐姐们从万安县回萍乡,第一次走到湘东街上,就是好奇地去寻看那虽然没见过面、却早已熟悉了的黎怡和祥宝号,看这“宝号”有多大?走近了才看清楚,是家门面狭窄的小杂货店,不过吃的用的颇齐备,除了本地的土特产外,上海方向过来的煤油、洋烛,洞庭湖产的干鱼、干虾,浏阳和上栗市的鞭炮都有卖;生意很好,熟人还可以赊账,买了什么,店主在账簿上记上一笔,年节前去结账就行了。那瘦瘦的中年店主很是和蔼,走到他店门口,买物或不买物,都是笑脸相迎,遇见熟人更会热情地问候,这使我很感亲切,以后又接触了小街上其他店铺,也是如此殷勤待客,那宾至如归的和谐气氛,是湘东人千百年来用心营造、一代又一代诚挚呵护的好传统。

我们那小山冲里当时只有我们一户人家,生活单调、寂寞,我隔几天就想去街上走走,看有没有父母的来信,但祖父母却以路远,我又太小,不许我去,其实这都是借口,有次我大姑母带我上街,回来时顺便在街口买了块豆腐,就用手托着走回来,也不觉得累,可见路并不太远。他们是怕我出去爬树、下水塘玩水;每次都要有姑母或表姐辈的人领着。这也好,她们比我大,能出钱买油炸糯米果、米面给我吃。在我的记忆中,那些小摊点的米面用米好、蒸烫得匀称、汤鲜、味正,比如今的杨胡子米面好吃多了。去湘东老街的吸引力也更强烈了。

湘东老街离萍乡城约30华里,是浙赣铁路的过路站,但那时候街上的人把买票坐火车看作奢侈的事,去城里进货或出售土产,来往都是一根扁担挑着来回,还一路上有说有笑唱着调子。给我感觉是那样轻松。有次学校放假,我和大姐从城里回湘东,如果坐火车,半小时就到了。我却说:走路吧!省下车钱去湘东街上多吃几碗米面。于是我们在下午3点钟顶着夏天的烈日上路了。才走出几里地,就满身大汗两腿酸软而越走越慢,幸好路边赠送凉茶的亭子多,一路上歇了又歇,才没有中暑。走到湘东街上已是晚9时。街上没有路灯,是靠两边店铺里的灯火照明。店铺里的人忙累了一天,都早早熄灯睡觉了,街上也就一片寂寥、暗黑,阴森森地好怕人。那米面当然也没有吃成。

我和姐姐正发愁没法在黑夜中摸回那要穿过树林、小径以及水田、池塘的老家之时,村头一户不熟悉的吴姓人家接待了我们。当他们知道我们姐弟是从外地离开父母返回故乡,更是表现得关心、热情,煎了荷包蛋请我们吃晚饭,还给我们收拾了干净的竹床,让我们吃饱睡好。第二天早上离开时,也不收我们的钱,还要我们常来走动。这朴实的乡情令我长久难以忘记。

这年冬天,父母从万安迁往赣州,不放心我这8岁的小孩长久远离他们,把我接走了。那一走就是几十年没有再回来,但湘东老街留给我的印象是亲切的;想起湘东老街,就会记起那些朴实的人们,但愿那良好的和谐之风能长久传承下来。

(2011年发表于《新民晚报》)

供稿:赣西文学学会、相关网络、陈浩

编辑:邬芳

请输入验证码